ごあいさつ

最新情報

神奈川県総合防災センター(厚木市下津古久)で開催された防災フェアに、日常展示させていただいているご縁で参加させていただきました。

消防学校に併設されていることもあり、新人消防士さんたちの訓練成果の披露会も兼ねていて、県内外から多くの方がお見えでした。

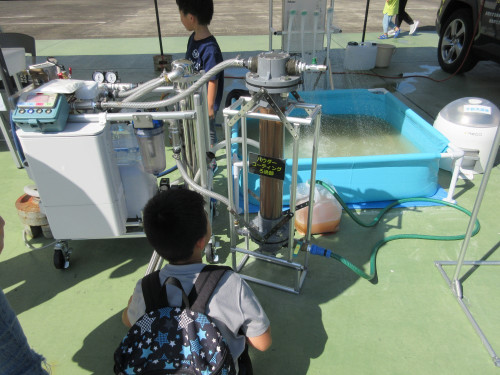

Utility Solutionsはテント1つを貸していただき、学校プールに見立てたビニールプールに張った水を汚して、実際に装置を通してキレイにろ過される様子を before/after でご覧いただきました。

電源はHV車より給電、長時間運転でガソリンがどれだけ減るかも検証しました。

(満タンから5時間装置を動かして、残り走行可能距離が921km→890kmに減少。計算上、5時間で921-890=31km分減少なので、1時間当たり約6km走行分のガソリンを消費。満タン921km/6=153時間動かせる、となります!)

今回はプロパンガス給湯器(実物)を置き、ろ過した水を給湯器経由でお湯シャワーにもできる構成にしました。

(今回ガスは持ち込まなかったので、お湯にはせず)

子供さんが多数来ていたので、その子たちにプールに疑似汚れ(土ぼこり成分)を入れてもらい、濁った水が無色透明になるのを実感してもらいました。

お母さん方は皆、「洗濯・清掃・シャワーの水、だいじよねぇ!」と、応援くださいました。

かながわ防災フェアブース

実演の様子

はしご車試乗体験

新人隊員の練習成果の披露

8月19日に、平塚市総合公園で行われた総合防災訓練に参加し「非常用生活用水浄化装置」を実演しました。

市、警察、自衛隊、消防、DMATのほか、災害救助犬、FM局・メディア、市民団体、民間企業など総勢50近いチームが出展した大規模なイベントでした。

開催は午前中だけだったのですが、とても暑く、かなり堪えました。

しかしまさにこのような環境で長時間、復旧作業をすることを想定すると、この酷暑経験も貴重な個人データになると思っています。

現場では平塚市長から小学生まで、いろいろな方が訪れてくださり、30名以上の方に資料等をお渡しすることができました。

平塚市総合防災訓練 案内

平塚市総合防災訓練での実演

平塚市総合防災訓練 参加の方々

平塚市総合防災訓練 来場者

2019年の台風19号で、北陸新幹線の基地も浸水し新幹線が水浸しになった災害を覚えている方も多いと思います。

HPにも紹介しています。

https://ut-sol.com/info/2021-07

小学校の同級生がその近く、長野県中野市で畜産系の会社をやっているのですが、被害に遭っています。

https://ut-sol.com/info/2021-12

先日、夏休みを利用して再訪問し、水害から4年経った現地の状況を見てきました。

決壊のあった集落を見ると新しく建った家が多く、ブルーシートなどは見当たりませんし、2年前は骨だけになっていた体育館もきれいに復旧されていました。

ただ、建物の中には当時の浸水ラインが今なお見て取れるところもあり、また堤防ではいまなお強化工事が進められていました。

2年前と現在の様子を比較した写真を載せておきます。

定点観測ではないですが、これからもこの場所を気にしてゆこうと思います。

千曲川決壊場所 比較

決壊場所近くの屋台蔵 比較

長野市立長沼体育館 比較①

長野市立長沼体育館 比較②

少し前になってしましましたが、東日本最震災で津波の大被害を受けた、岩手県陸前高田市の震災遺構「奇跡の一本松」に行ってきました。

当日は晴天、真夏の陽気で新たに植えられた松林の前には海水浴場があり、たくさんの人が楽しんでしました。

陸前高田に行ったのは初めてで「奇跡の一本松」近くの「高田松原津波復興祈念館」であたらめて12年前の様子を見聞きし、やはり何の言葉も出せなかったです。

言葉にならない、ただそれだけでした。

災害は昔から伝えられてきました。

こんどこそ、忘れないようにしなければいけません。

高田松原津波復興記念公園にて

「奇跡の一本松」とユースホステル

「奇跡の一本松」

3.11までは7万本の松林だった

「陸前高田ユースホステル」

5階建てマンション

5階途中まで津波がのぼった

へし曲がった鉄橋①

へし曲がった鉄橋②

へしゃげた消防車両

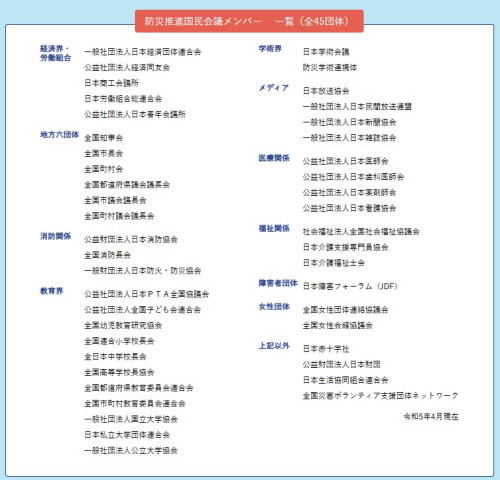

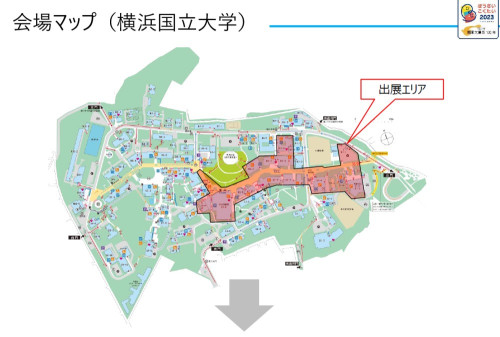

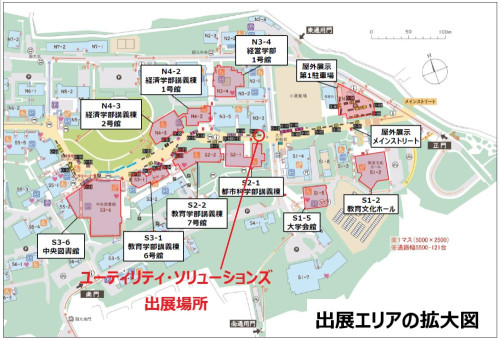

関東大震災からちょうど100年の今年、震源地である神奈川で9月17-18日に開催される「ぼうさいこくたい2023inかながわ」に「非常用生活用水浄化装置」を出展することになりました。

開催日:2023年9月17日(日)、18日(月・祝)

主催:防災推進国民大会2023実行委員会(内閣府、防災推進協議会、防災推進国民会議)

会場:横浜国立大学(横浜市保土ケ谷区常盤台79番)

ぼうさいこくたい2023公式ホームページ https://bosai-kokutai.jp/2023/

「防災推進国民大会」通称「ぼうさいこくたい」は、防災に関する活動を実践する多様な団体・機関が一同に会し、取組・知見を発信・共有する日本最大級の防災イベントで、講義型セッションや来場者が楽しく学べる体験型ワークショップ、ブースでのプレゼンテーション、屋外展示等を実施し、令和5(2023)年度は第8回の開催となります。

首都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震などの巨大地震や、今まさに全国各地で起きている豪雨災害など、様々な災害のリスクに直面する現在、災害への「備え」と「助け合い」の大切さを、ぜひ会場に来て感じてください!

開催概要

●名称 防災推進国民大会2023

●テーマ 次の100 年への備え~過去に学び、次世代へつなぐ~

●主催 防災推進国民大会2023 実行委員会(内閣府・防災推進協議会・防災推進国民会議)

●協力 神奈川県、横浜市、横浜国立大学

●開催趣旨「自助・共助」、「多様な主体の連携」及び「地域における防災力の向上」を促進するため、国民の防災意識の向上、災害に関する知識や経験等の共有、防災に取り組む方々の連携構築を図る。

●開催日時 2023 年9 月17 日(日)10:00 00~18:00

9月18 日(月・祝)10:00 00~15:30

●開催会場 横浜国立大学

●対象者 防災に関心のある方、学びたい方

●入場料 無料

●参加者数 現地来場者数約12,000 人、オンライン視聴数約11,000 回(前回実績)以上を想定

●ウェブサイト https://bosai-kokutai.jp/2023/

●催事数 全体403催事(390 団体)

ユーティリティ・ソリューションズ 出展概要

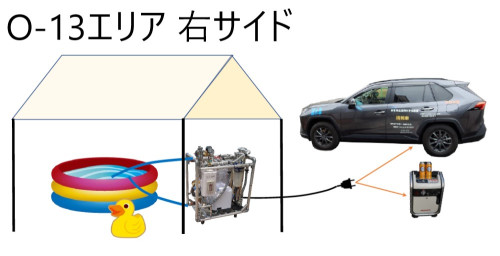

ユーティリティ・ソリューションズでは「非常用生活用水浄化装置」を出展します。

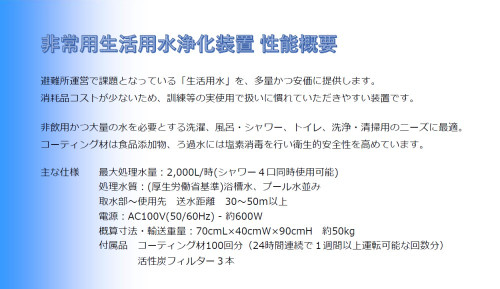

この装置は、長期化する避難生活のストレスを軽減するために、プールの溜まり水などから、非飲用かつ大量の水を必要とする洗濯、風呂・シャワー、トイレ、洗浄・清掃などに不可欠な「生活用水」を、多量かつ安価に提供するものです。

(消耗品コスト:洗濯1回分、シャワー1回分 各2~3円)

消耗品コストが少ないため、訓練等の実使用で扱いに慣れていただきやすい装置です。

当日は小型プールに汚水を溜め、その水をろ過して清浄にする様子を実演予定です。

また停電時を想定し、ろ過装置の電源は自家用車(電動車)から供給します。

出展場所 O-13テント(右サイド)です。

数に限りはございますが、プレゼントも用意していますので、ぜひお立ち寄りください。