ごあいさつ

最新情報

能登の被災地では自衛隊の「給水支援」(飲料水)、「入浴支援」(仮設入浴施設)が活躍されていたことは皆さまご存じのとおりです。

ユーティリティ・ソリューションズは昨年に引き続き、2月14日に一社)防衛施設学会のフォーラムで、自衛隊活動を補完可能な生活用水支援について、コアララボ代表・栗田恵子と共同で論文発表をさせていただきました。

投稿時にはまだ能登半島地震は起きていませんでしたが、締め切り際に急遽能登での支援内容を追加しました。

昨年の発表内容、今回の内容と、能登でいまだに困窮している「生活用水」に対して、ひとつの提案ができたものと考えています。

今回の発表内容です。

1)災害時の“水”:政府の方針

2)災害時の“水”:確保の現状

3)“水”の適材適所

4)“ぼうさいこくたい2023”でのニーズ調査結果

5)医療の立場から

6)対応例

7)現時点の評価

8)結論

9)まとめ

おまけ ~能登でみかけた「自衛隊さん、入浴支援をありがとう」

![]() 防衛施設学会_フォーラム2024_中根_栗田(20240214).pdf (1.22MB)

防衛施設学会_フォーラム2024_中根_栗田(20240214).pdf (1.22MB)

![]() 防衛施設学会_フォーラム2024_中根_栗田(発表用).pdf (3.26MB)

防衛施設学会_フォーラム2024_中根_栗田(発表用).pdf (3.26MB)

盛りだくさんになりましたが、発表は15分ほどでしたので、説明しきれないことも多かったと思います。

発表論文は、下記あらもダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

https://seikatsu-yousui.com/download/

現時点までの3ヶ月半ほどで能登の被災現場に7回行き、計35日ほど活動しました。

それまでの訓練やシミュレーションで行っていたことと、現地での状況との違いなどいろいろ気づくことがありましたので、今後このギャップ埋めに努めてゆきたいと思います。

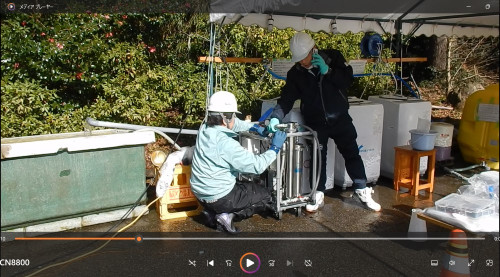

2月初旬に前職のクリタグループの社会貢献課から、某NPO経由で被災地に「非常用生活用水浄化装置」を派遣できないか打診があり、対応させていただきました。

断水が続いている輪島市の阿岸公民館で、裏山の沢の水を溜めて、ろ過して主に洗濯用水に使うというものです。

実際に見てみると沢の水は黄みどり色っぽく汚れ、かなりの浮遊物も認められました。

雨の翌日は特に汚れがひどいこともわかりました。

阿岸公民館での洗濯用に非常用生活用水浄化装置を設置

水を提供した洗濯機

阿岸公民館裏の沢の水、かなり汚れています

浄化した水を洗濯に供給

作業の様子です

阿岸公民館では2月10日に「非常用生活用水浄化装置」を設置して稼働開始しました。

4月9日まで59日間、延べ約280人の洗濯と、周囲の避難所への生活用水供給をすることができました。

現在は水道が復旧したので装置は他所に移設しています。

水道メーターを設置した3月21日からの19日間で、約23.6m3の水をろ過・供給しました。

生産した水は、阿岸公民館での洗濯利用の他に、1トン樹脂タンク4個に貯めて、近隣の避難所数か所へも給水車で運んで、そちらでも洗濯等に利用いただきました。

沢の水の処理というのはあまり経験がなかったので、当初不安もありましたが結果的には新たな知見も得ることができました。

衣料品も不十分な避難生活では、数日たつと洗濯は不可欠になってきます。

特に女性からは洗濯を待ち焦がれていた声を多数いただきました。

阿岸公民館および近隣の避難所で、延べ数100回の洗濯に利用いただき、少しは避難生活の衛生確保、QOL(生活の質)向上に役だったようです。

なお、洗濯排水は汚れや洗剤等が含まれていますが下水道がまだ復旧していない現段階では、県市の了解を得て、環境汚染の少ない石鹸系や天然素材を原料とした赤ちゃん向け洗剤類を使っています。

水温が低いので石鹸は溶けが悪く白い粉が残るなどご苦労もされていました。

※他の活動につづく

以下、支援に入ったころの輪島の様子です

今回の地震でのユーティリティ・ソリューションズの活動報告②(小丸山小学校編)です。

ここでは[自作4号機]でプール水を処理して温水シャワー、洗濯、手洗い流し、の3用途に供給しました。

[雪の夜も自動で運転していました]

前号で七尾市・中島小学校で生活用水支援を行ったことを紹介しましたが、その折、以前よりお付き合いのある非常用の組立式シャワーブースメーカーから、同市・小丸山小学校での支援の要請がありました。

[小丸山地区への道中です]

災害支援以外は入れませんでした

[小丸山小学校です]

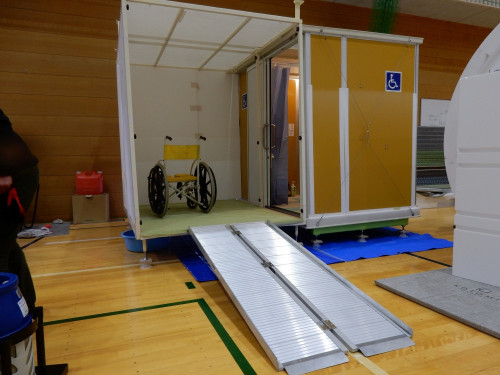

小丸山小学校にはトレーラートイレや自衛隊の入浴支援も来ていません。

そこで、プールの水をろ過してシャワーに使いたいということです。

シャワーなので、お湯にする必要があります。

そのため同様に日ごろから災害支援のお付き合うがあるLPガス機器メーカーに給湯の要請をしたところ、LPガス業界のコンソーシアムとして協力してくれることになりました。

[異業種コラボです]

[プールの水をろ過して使います]

[温水シャワーの提供です]

LPガスボンベと湯沸し器

[車いすでも利用できる組立式シャワーです]

とても気持ち良かったです!

温水シャワーのみでは、さほど多くの水を使いません。

避難生活の感染症防止、ストレス解消には洗濯も欠かせません。

運営の方から洗濯機の設置を相談され、2台の洗濯機へもホースを分岐して給水しました。

その際、LPガス関係者がガス乾燥機を3台を提供してくれ、洗濯~乾燥までが1時間ほどで完了します。

避難所ではプライバシーの確保が課題の1つです。

洗濯ものを人目の付く体育館内で干すのは、特に女性には抵抗があるそうです。

その点、LPガス乾燥機ならば15分ほどで乾燥するので取りにくれば、人目に付きにくく、多くの人が衛生的でフワフワな洗濯ものを手にすることができます。

LPガスは国内どこにもあるので、災害時の使い勝手の良さが今回よくわかりました。

[水に余裕があったので、洗濯機2台とガス乾燥機3台が設置されました」

さらに水処理装置から分岐して手洗い用の流しも3口設け、自由に使っていただきました。

[自由に使ってもらえる流しです]

途中1月29日から、水道メーターを設けてろ過処理水を測定しています。

その結果、1月29日から小丸山小学校が閉鎖となった3月22までの52日間で、95.8m3(95,800リットル)を供給しました。

避難者の数を考慮すると1人当たり1日30数リットルを使っているようです。

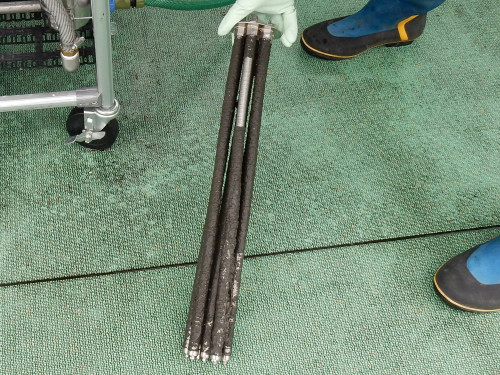

当然水処理装置は使えばフィルターが汚れますが、1週間から10日でフィルター詰まりが発生しました。

その際は現地の方に交換作業をしてもらい、約2ヶ月、自作機ながら問題なく運転することができました。

[15、000リットルくらいろ過するとフィルターが汚れて清掃です(フィルター交換にコストはかかりません)]

小丸山小学校は避難所閉鎖に伴い3月22日に撤収しましたが、日ごろから連携していたLPガス機器メーカー、組立式シャワーメーカーとコラボしたことで、シャワー、洗濯、乾燥、雑用水と、かなり整った避難生活への貢献ができたと思います。

※他の活動につづく

元日の能登半島地震にてお亡くなりになりました方々にお悔やみ申し上げますとともに、被害に遭われた方々、いまなお不自由な暮らしをされている方々に、深くお見舞いを申し上げます。

今回の地震でのユーティリティ・ソリューションズの活動(中島小学校編)です。

[プール水をトイレに供給します]

私は医療・福祉系アドバイザーの栗田と共に、1月2日に「生活用水」支援の機材を車に積んで出発し、長野で1泊後、3日に現地(七尾市、志賀町)に入りました。

[七尾市内民家]

3日から陸路がつながっている能登の市町村や避難施設に電話をかけ、支援を申し入れましたが、数日間は被災地もそれどころではなく、なかなか見つかりませんでした。

そんな折、滞在していたホテルの従業員の方の友人が、七尾市中島小学校で避難生活をし、断水でトイレが流せずに困っていることを聞きました。

そこで1月8日に直接訪問して、プールの水を体育館のトイレ洗浄水に使いたいとの要望を受け、市の担当者、校長先生、教育委員会、消防署などに設置の了解をとって、9日に据付ました。

[七尾市立中島小学校]

[断水のため給水車(飲料水)が頼りです]

[トイレは使えません]

[トレーラートイレ(4室)が来ています]

システムとしては、プールサイドに「非常用生活用水浄化装置」を設置し、プールの水を吸い上げて装置から約90m離れたトイレまでホースを継ぎ足して送りました。

電源は、プールの機械室の壁のコンセントから約40m引きました。

なお、トイレ洗いのため水のろ過処理は行わず、フィルターは入れずに送水しました。

送った水は男女各トイレに分岐し、利用者がバケツに汲んで、自分で流す運営となりました。

[プールの片隅に設置]

[苦戦しながらホース工事(約90m)]

[男女トイレに送水]

また、同じ七尾市の小丸山小学校で、プール水をろ過しシャワー・洗濯に使いたいとのニーズがあったため、中島小学校で使っていた「非常用生活用水浄化装置」を1月19日に別のポンプのみに置き換えて使いました。

洗浄水の提供前後のトイレの様子をご覧ください。

[対策前のトイレの様子。衛生が気がかりです]

[対策後です、キレイになりました]

[メーテレにも取材されました]

なお、中島小学校にはトレーラートイレ1台(箕面市より、トイレ4室)や、自衛隊の入浴支援(海上自衛隊舞鶴基地より、入浴用水の搬送は航空自衛隊が担当)も入っていました。

プール水ろ過と、トレーラートイレ、自衛隊の入浴支援が、一体化していなかったのが残念です(課題として)。

なお、中島小学校は避難所閉鎖に伴い2月25日に撤収しています。

※他の活動につづく

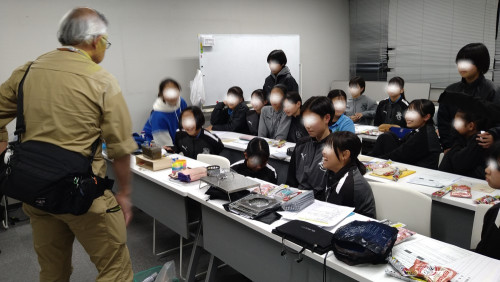

12月6日に、女子サッカークラブの横須賀シーガルズの選手たちを対象に第3回の防災講習を開催しました。

参加メンバーのみなさん

今年も、NPO 貯水タンク防災ネットワークのOさんと共同開催です。

https://www.chonet.org/youssouf.html

今回、中学1年世代の選手22名と、監督(元なでしこジャパン選手)、チーム代表の計24名に参加いただきました。

はじめに東日本大震災を知っているか聞いたところ、中1のみんなは2011年は0~1歳だったとのこと。

時間の流れを感じました。

講習では前半に中根が全般的な話や練習グラウンド付近のハザードマップによる注意点などをパワポで話しました。

中根の発表

![]() 20231206 横須賀シーガルズBES様 講習資料.pdf (1.46MB)

20231206 横須賀シーガルズBES様 講習資料.pdf (1.46MB)

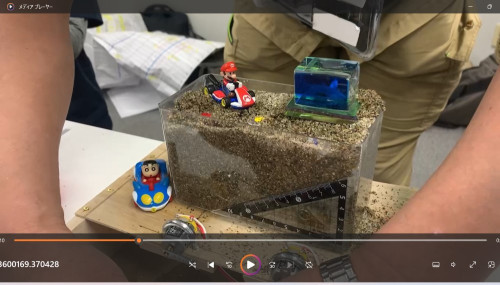

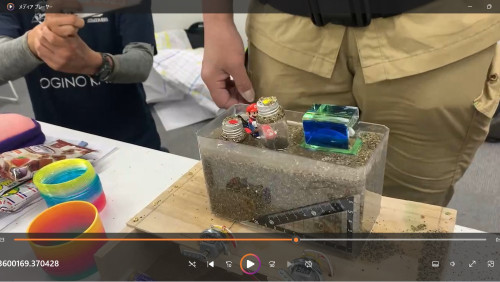

後半はOさんが東日本大震災時(自衛官時代)の現地での救援活動や、10年以上にわたる地震のデータをプロットしたシート(1年分のデータで畳2畳分くらい)、常に持ち歩いている防災グッズの紹介、そしてリニューアルした「液状化現象」を机の上で実演披露など、予定の1時間半を超えて学んでくれました。

Oさんの発表

Oさんの実演に食い入る選手たち

液状化実験(発生前)

液状化実験(発生前)

参加賞です!

今後、今回のように東日本大震災を経験しない世代も増えてきます。

彼ら彼女らに対してどう取り組んで被害を最小にさせられるか、私たちにもよい経験の場となりました。