ごあいさつ

最新情報

政府が進める防災庁設置に関して、専門化の意見を聞く「防災庁設置準備アドバイザー会議」の第3回(3月25日開催)において、長野県での「イタリア式避難所システムをもとにした実働訓練」のことが紹介されました。

新潟大学医歯学総合研究科 特任教授 榛沢和彦先生の会議資料です。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bousaichou_preparation/dai3/kaisai.html

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bousaichou_preparation/dai3/siryou2-2-2.pdf

この中で、生活用水支援の様子が、このように写真でも紹介されています。

ホースの水漏れを直しているのは私です(笑)

演習の詳細は前号(https://ut-sol.com/info/6242926)をご参照ください。

3月21日に開催された「イタリア式避難所システムをもとにした実働訓練(実証実験)」(主催:長野県災害支援ネットワーク、、長野県社会福祉協議会(一社)避難所・避難生活学会、(株)シェルターワン)に避難所・避難生活学会員として参加しました。

日本同様災害の多いイタリア式のTKB48(T:トイレ・シャワー、K:キッチン、B:ベッドが整った避難所を被災地に48時間以内に開設する)を、民間主体で「やってみる」国内初の演習です。

私たちの役目は、生活用水の提供です。

テントやトイレ、段ボールベッドなどの備蓄品は19日に伊那市防災コミュニティセンターに集約。

20日朝5時47分に、諏訪市を震源としたマグニチュード7.3(阪神・淡路大震災クラス)の直下型の地震が発生した想定で2時間後には機材をトラックなどに積み込み、避難所を開設する諏訪湖のほとりの工場跡地(空地)まで約50km移動して、各社設置開始しました。

機材搬送の車列です

設置目標は、発災後12時間後の夕方6時。

みなさん完遂できたようです。

全体の様子です。

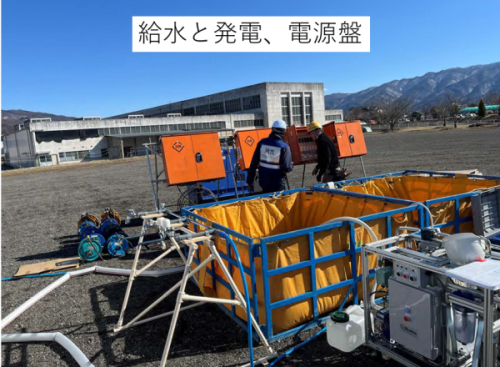

我々も水源(今回は消防用の大型ビニールプール)からトイレ、シャワー、洗濯機、流し台に給水しました。

生活用水の給水装置まわりです。

この日は、坂井防災担当大臣も視察に見えられ、僭越ながら私も大臣に生活用水の必要性をお話しさせていただきました。

夜には一部の方がテントに宿泊、外気温がマイナス6℃になったそうです。

そして21日が本番でしたが、未明に電話がなりホースの水が凍ってトイレが使えない、というトラブル発生。

慌てて現場に直行、ホースを曲げるとバリバリ音がして、切断すると中なら氷がいっぱい出てきました。

凍結対策、次回までの宿題です。

ホース交換などして無事復旧、朝から避難者役の人、ボランティアの方、我々サポート役が朝からフル回転しました。

全体通してメディアも多数来られていました。

トイレの他にシャワー、洗濯機、流し台に給水しました。

なお、今回の演習で合計735リットルの生活用水を供給しました。

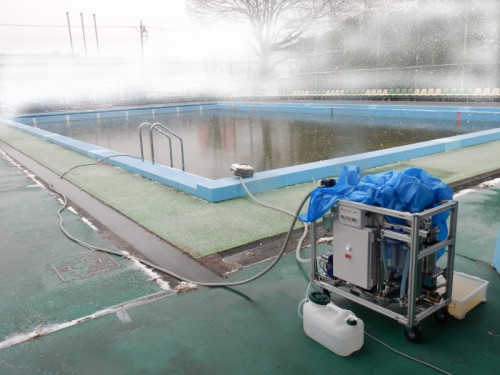

都内でも雪が降った3月3日、都内某市営プールをお借りして、非常用 生活用水 浄化装置「ウォーターリリーフ」の実液試験を行いました。

前日は気温20℃超えでしたが試験当日は、能登被災地を思い出すような厳しい条件になりました。

水のろ過性能は、水温に大きく左右されます。

たとえば、逆浸透(RO)膜で処理する場合、基準水温25℃に対して、水温が1℃下がると生産水量は3%低下します。

水温が5℃だとカタログ値の約半分の水しか出ないことになります。

パウダーコーティングろ過方式の「ウォーターリリーフ」は、水温による変動がほとんどないのも特徴です。

災害時の避難所の生活用水を計画するうえで、参考になれば幸いです。

雪の中での実プール試験の様子です。様々な現場でデータを採っています。

今回はカセットボンベ式の発電機で動かし、燃料の消費量や消費電力量などのデータも取りました。

もちろん、水質やフィルターの詰まり具合なども測定しています。

消費電力は 315Wでした。

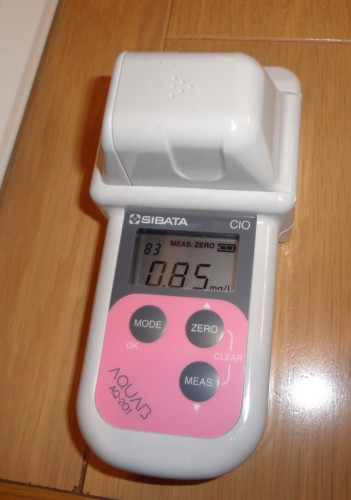

本装置では、処理水に塩素系消毒剤を添加していますので、残留塩素濃度も測定しました。

目標値は遊泳時のプール水並みの 0.4~1.0mg/L ですので、実測値は0.85mg/Lと良い範囲に収まっています。

プールの水をすくうと、小さな虫が動いていました。

塩素での殺菌消毒を、しっかり管理する必要があります。

引き続き、確認と改良改善に努めてまいります。

2月12日、”一社)防衛施設学会” の年次フォーラム2025で

「令和6年能登半島地震において「水」を軸とした避難生活の支援報告 ~被災地での「生活用水」支援活動から得た知見~」

と題して、論文(共著)の発表をさせていただきました。

https://www.jsdfe.org/topics/Annual%20forum_2025_Program_Ver2.pdf

↓プログラム(抜粋)

![]() 防衛施設学会_フォーラム2025_中根_栗田.pdf (0.58MB)

防衛施設学会_フォーラム2025_中根_栗田.pdf (0.58MB)

本学会では、今回で3年目の発表です。

2023年:災害時の避難生活を支援する「非常用生活用水浄化装置」の開発

~衛生的でストレスのない被災生活のために~

2024年:「水」の視点から見た避難所(Shelter)の生活の質に関する課題と対策案

~「給水支援」「入浴支援」との連携~

今回2025年:令和6年能登半島地震において「水」を軸とした避難生活の支援報告

~被災地での「生活用水」支援活動から得た知見~

と、毎年進展し、今回は能登での実績や得られたデータ等を発表いたしました。

ご参考にしていてただければ幸いです。

1月16、17日の両日、高知県や高知市、県内議会関係者の方々に、災害時の生活用水対策の事例をご紹介させていただきました。

伺った3日前に宮崎沖で最大震度5弱の地震があり、防災先進県・高知では、とても関心をもってきいていただきました。

高知城と高知県庁です

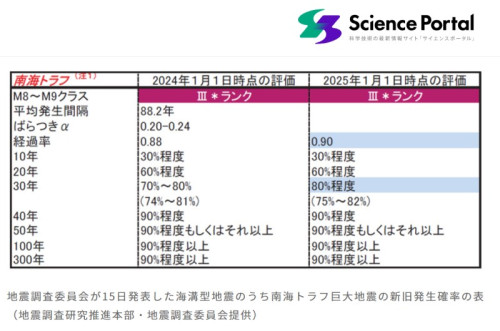

また先日、南海トラフ地震の30年内発生確率も「80%程度」に上方修正されました。

https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20250117_n01/

上記によれば「南海トラフ巨大地震を巡る発生確率は2013年から出された。この時は「60~70%」、14年は「70%程度」、18年に「70~80%」に引き上げられていた。地震調査委員会が今回再計算した結果「75~82%」との数字が出たため「80%程度」との表現にしたという。」

と、12年で10~20%もアップしたことになります。

杞憂や、備えあれば憂いなし、を願いつつも、引き続き私ができることに取り組んでゆきます。